Peter Matussek

Netzfluchten

Selbstentgrenzung online [1]

![]()

In: Navigationen 2, H. 2 (2002), S. 85–98.

Aha, Sie fühlen sich also des öfteren beobachtet? Glauben, dass überall Objektive auf Sie gerichtet sind? Wähnen ein Netz aus Überwachungskameras um sich herum entstehen, das immer engmaschiger wird? Keine Sorge, Sie sind wahrscheinlich nicht paranoid, sondern nur informiert. Die Truman-Show („Always on Air. Unaware“) ist videotechnisch bereits Realität, ja wird von dieser übertroffen: Die ganze Welt, nicht nur ein Studiogelände, ist Drehort, und nicht einzelne, sondern wir alle sind die ungefragten Kandidaten.

Noch gibt es zwar, in ländlichen Gegenden zumal, letzte tote Winkel, die nicht von Kameras erfasst sind. Wer also in der Provinz lebt, entgeht bislang der Totalobservanz – sofern er nicht gerade an Bankautomaten, Supermärkten, Umkleidekabinen, Industrieanlagen, Golfplätzen, Hoteleingängen, Krankenhäusern (womöglich zur Endoskopie!), ‘bewachten’ Parkplätzen und Bahnübergängen, den ‘Starenkästen’ der Verkehrspolizei oder dem Starenkasten meines elektronikverliebten Nachbarn vorbeikommt. Das heißt allerdings nicht, dass die übrigen Regionen ausgespart blieben. Lediglich noch etwas unscharf sind die Bilder, die die Geheimdienste aus dem Weltraum beziehen, wie ein verblüffter Fernsehzuschauer beim Nachjustieren seiner Antenne unlängst feststellen konnte: Statt ZDF oder RTL zeigte sein Bildschirm plötzlich Satellitenfotos von CIA und FBI, die derzeit wegen der Überlastung ihrer eigenen Frequenzen auf kommerzielle ausweichen müssen.

Kommt man in größere Ortschaften, nimmt die Kameradichte entprechend zu. Wo das Leben pulsiert, sind Argusaugen installiert. Auch ist hier schon eher damit zu rechnen, dass man unfreiwillig zum Filmstar wird. Städte wie Siegen eignen sich offenbar komplett als Drehort – in diesem Sommer steht die Teenie-Komödie Voll daneben auf dem Produktionsplan.[2] Randzonen werden von den Pförtnerlogen der Universität abgedeckt oder von den Videokursen des Medienstudiengangs.

Ein Großstädter schließlich kann kaum noch unüberwacht in der Nase bohren. In Berlin wird das neue Regierungsviertel lückenloser verfilmt als der ehemalige Todesstreifen; und manches noch funktionstüchtige Stasi-Gerät, etwa aus den Hohlwänden neben Luxushotelbetten, dürfte nur den Ort gewechselt haben (oder auch verblieben sein). Weggeworfen wird offenbar nichts: Mit überholter Analogtechnik fotografierten Polizeibeamte ausnahmslos jede Person, die während des Bush-Besuchs die zentral gelegene Humboldt-Universität verließ. Ansonsten setzt man in der Hauptstadt auf Mobilität. Derzeit werden gerade die Straßenbahnen aufgerüstet, so daß sich die zur Luftüberwachung eingesetzte Hubschrauberflotte mehr auf die Hinterhöfe konzentrieren kann.

Freilich gibt es für all das gute, ernste Gründe. So waren es die Bombenattentate der IRA, die London zur videotechnisch bestausgestatteten Metropole Europas machten. Und noch in den entferntesten Regionen des Commonwealth reagieren die optischen Ordnungshüter nervös: Eine ferngesteuerte Überwachungskamera in Sydney verfolgte beharrlich jede Bewegung eines Aktionskünstlers, der mit ihr in Kontakt zu treten suchte – etwa indem er ihr ein Schild mit der Aufschrift „Can I have the tape?“ präsentierte.[3] Das Tape bekam er natürlich nicht; stattdessen wurde es Zeuge seiner Verhaftung.

In New York schließlich

ist nach dem 11. September ein Nicht-auf-Sendung-Sein vollends unwahrscheinlich

geworden. Wer es geschafft hat, die neuen Flughafenkameras unbeanstandet zu

passieren, die mithilfe einer Face-Recognition-Software zur

automatischen Gesichtserkennung[4] Terroristen, Kriminelle oder ausländische

Studierende ohne Immatrikulationsbescheinigung aussortieren[5], wird natürlich nicht unbehelligt durch die

Schluchten von Manhattan schlendern; er bewegt sich durch ein Aufnahmeset von

tausenden offiziell registrierten CCTV- (closed-circuit television)

Kameras sowie zahllosen inoffiziellen Spy-Cams.

Fluchthilfen

Es wird eng auf

unserem Planeten für ablichtungsscheue Individuen. Die letzten Lücken im

weltweiten Netz der Sichtkontrollen sind immer schwerer zu finden. Und da

bietet ausgerechnet das World Wide Web seine Suchhilfe an: So haben

amerikanische Bürgerrechtler, zusammengeschlossen im Institute for Applied

Autonomy, einen Internet-Service installiert, der Fluchtwege durch die Maschen der Überwachungskameras anzeigt. Besucher der Seite www.appliedautonomy.com/isee können dort Start- und Zielpunkte ihrer geplanten Streifzüge durch Manhattan (andere Städte sind in Vorbereitung) auf einer Straßenkarte anklicken; daraufhin errechnet das Programm eine „route of least surveillance“. Die durch Nebenstraßen mäandernden grünen Linien führen das Ausmaß der Observationssituation in Manhattan deutlich vor Augen: Um etwa auf der Liberty Street einige Blocks voranzukommen, ohne bildtechnisch allzu oft erfaßt zu werden, müsste man eine zwanzigmal längere Odyssee in Kauf nehmen.

Ein hoher Preis für die Entlastung von einem vorsorglichen Dauerlächeln („Smile – you're on scan camera!“). Aber aus Sicht des Institute for Applied Autonomy ist er nicht zu hoch. Denn iSee soll natürlich nicht vorrangig eine praktikable Fluchthilfe für Touristen und Terroristen bieten, sondern ein Zeichen setzen gegen den drohenden Verlust der Privatsphäre. Es geht also um den berechtigten Anspruch des Individuums, Dinge zu tun, die man nicht gern in einem Bildarchiv gespeichert sähe – sei es ein Besuch beim Psychiater, das Aufhängen von oppositionellen Plakaten oder ein Zärtlichkeitsanfall im Fahrstuhl. Denn wer weiß schon, ob all dies nicht einmal gegen ihn verwendet werden könnte – zumal es in der Regel keine Kontrolle darüber gibt, wer hinter einer Überwachungskamera steckt und was mit den Tapes geschieht.[6]

Wie also entzieht man sich der unfreiwilligen Selbstkontrolle durch andere? Das Online-Angebot von Schleichwegen für die Offline-Existenz macht iSee über den erklärten Zweck hinaus zum Paradigma einer neuen Migrationsbewegung. Wer die Seite aufsucht, setzt offenbar voraus, dass er im Internet unbeobachtet bleibt. Viele wollen deshalb auch gar nicht mehr zurück in die Bedrängnisse des Real Life, sondern setzen ihr Leben als Net Citizens fort. Sie fliehen – so paradox es angesichts der Metapher klingt – ins Netz. Und die Netzidentität hat in der Tat etwas Befreiendes. Schließlich ist sie kein Produkt der Selbstfindung, sondern der Selbsterfindung und damit entbunden von den Passbildern eines biologisch-biographischen Trägersubstrats. Just damit kommt sie dem urspünglichen Sinn von persona – dem lateinischen Wort für Maske – wieder nahe.

Dass es sich hierbei um eine anthropologische Grundgegebenheit handelt, hat insbesondere die Psychoanalyse Jacques Lacans dargelegt. Ichwerdung ist demnach eine Konstruktionsleistung, die vom inneren Erlebnisstrom aus äußeren Kommunikationsnotwendigkeiten absieht und ihren Abschluss in der Feststellung findet: „Ich ist ein anderer.“[7] Doch die Online-Präsenz geht noch einen Schritt weiter; sie treibt das Maskenspiel des Personseins auf die Spitze des Umschlags von Identitätsbildung in Selbstauflösung.[8] Die neue Personalpolitik begann sich zu Beginn der achtziger Jahre durchzusetzen. Orientierten sich die ersten MUDs (Multi User Domains) aus der Zeit des ARPANET noch an den herkömmlichen Kommunikationsverhältnissen, verlor die Terminal Identity[9] 1982 exemplarisch ihre Unschuld, als der New Yorker Psychiater Sanford Lewin eine verblüffende Entdeckung machte. Er hatte sich auf einer Chat-Line bei CompuServe biographiekonform als „Doctor“ eingeloggt und konnte auf einmal Gespräche mit Frauen führen, die offenherziger und vertraulicher waren als alles, was er je in seiner intimitätsgeübten Berufspraxis erlebt hatte. Die Ursache des Faszinosums hatte er bald herausgefunden: Seine Gesprächspartnerinnen nahmen an, das geschlechtsneutrale „Doctor“ stünde für einen weiblichen Psychiater; nur deshalb waren sie in der Lage, sich ohne jede Reserve, wie er sie sonst in therapeutischen Gesprächen mit Klientinnen wahrnahm, mit ihm auszutauschen.

Lewin Sanford beschloss,

sich fortan ganz gezielt eine bis in alle biographischen Details

durchkonstruierte weibliche Online-Identität zuzulegen: Julie, eine äußerst

kontaktfreudige Schwerbehinderte, die das Haus nicht verlassen konnte. Sie war

in der Net-Community bald so beliebt, dass es Sanford mit der Angst bekam. Um

einer drohenden Enttarnung zuvorzukommen, versuchte er schrittweise, die

virtuelle Identität zu demontieren und seine tatsächliche dahinter wieder

hervortreten zu lassen. Aber die wurde nicht gewollt. Julies Freundinnen

reagierten mit Empörung und tiefer Trauer.[10] Sanford begriff, dass seine Online-Existenz

‘realer’ war als sein reales Ich. Er hatte einen Präzedenzfall geschaffen für

das neue Selbstverständnis der Netzpersönlichkeit: Ich ist ein Avatar.[11]

Im

digitalen Darkroom

Die digitale Entgrenzung des geschlossenen Identitätskonzepts fand in der gleichzeitig ausbrechenden Modekrankheit der Multiple Personality Disorder (MPD) ihr Offline-Pendant.[12] Doch während die zeitweilig ebenfalls von der Epidemie infizierten Gerichte dennoch kaum zögerten, etwa die Vergewaltigung der vermeintlich sexwilligen Teilpersönlichkeit einer MPD-Patientin als das zu verurteilen, was sie war: eine Vergewaltigung[13], gingen im Fall des Avatars Mr. Bungle, der auf LambdaMOO dasselbe Delikt an der von ihm gehackten Netzidentität Legba beging, die Meinungen schon deutlich auseinander. Zwar fand die hitzig geführte Debatte ihr Ende schließlich doch in der virtuellen Exekution des Angeklagten durch die Löschung seines Charakterkontos[14], aber es ist abzusehen, dass das Leben im Netz[15] im Unterschied zum „meat space“ eine zunehmende Auflösung verantworteter Identitätskonzepte nach sich zieht. Diese werden im Nerd-Jargon bereits als BUGS tituliert: „body units grounded in a self“ – was zum Ausdruck bringt, dass man an ihre Konsistenz so wenig glauben sollte wie an die von Computerprogrammen.

Auch Neurowissenschaftler, die in Zeiten des Internets von dezentralen konnektivistischen Modellen ausgehen, sprechen inzwischen vom „Fehlen eines eindeutig bestimmbaren Kontrollzentrums“ im menschlichen Gehirn. Und während Philosophen noch einwenden, dass man deshalb nicht von einer Auflösung des Subjekts als autonomer Entscheidungsinstanz ausgehen müsse[16], üben sich MUDder schon längst darin, ihre Netzidentitäten im Multitasking-Modus auftreten zu lassen. Und just diese Auflösung des Selbst in unzusammenhängende Funktionen wird von vielen als Befreiung erlebt. „On the Internet, nobody knows you're a dog“, sagt der eine Hund zum anderen in der berühmten Karikatur, und da schwingen auch im Deutschen alle Bedeutungsvarianten mit: vom treuen Gefährten über den verwahrlosten Streuner bis zum Schweinehund.

Vor allem aber die Tatsache, dass im digitalen Darkroom niemand weiß, wer man nun ‘wirklich’ ist, eröffnet ungeahnte Dimensionen der Selbstentgrenzung bis hin zur Erfahrung des Nichtselbst. So erklärt eine Chatterin ihre Begeisterung mit der „anonymity of the whole situation that no one can see you and no one knows who you are (…) no one could find you. (…) That's freeing in itself, you know, to say I can be anything and no one is going to come and hold me accountable for it or… judge me or say 'Oh, a person like you shouldn't be acting like that because of…' whatever judgment."[17]

Solche Befreiungserlebnisse gehen mit einer Auflösung der Raumvorstellungen einher, in deren Koordinaten wir und andere normalerweise unsere Identität einschreiben. Marshall McLuhans Metapher vom „globalen Dorf“[18] ist deshalb schief: Sie erfasst nur den Aspekt des zeitlichen Aneinanderrückens von räumlich weit Entferntem, was aber im Internet gerade nicht zu jener Einengung und Verhaltenskontrolle führt, wie sie für den Dorfklatsch typisch sind („Haben Sie schon gehört? Der X hat wieder die Y zu Besuch gehabt...“), sondern zu Entfaltungsmöglichkeiten, wie sie eher die Anonymität der Großstädte bietet. Unter den Metropolen wiederum kommt Tokyo der a-topischen Struktur des Internet am nächsten, denn dort orientieren sich die Postanschriften ebensowenig an einer geometrischen Ordnung, sondern z.B. an der Reihenfolge des Bauens – ein numerisches Durcheinander, das selbst erfahrene Taxifahrer bisweilen in die Verzweiflung treibt.

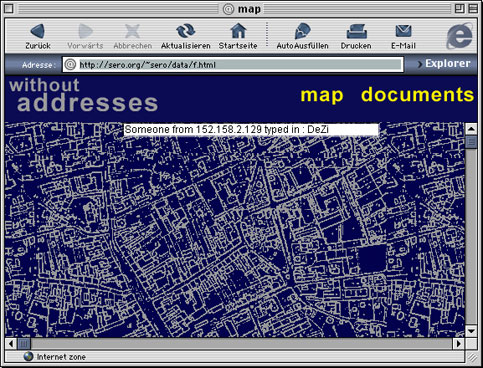

Die Netzkünstler Joachim

Blank und Karl Heinz Jeron haben sich von dieser Eigentümlichkeit zu ihrer

Webinstallation Without Addresses[19] inspirieren lassen, die 1997 auf der documenta

X präsentiert wurde. Besucher der Site können ihren Namen eingeben,

daraufhin wird mithilfe einer Suchmaschine zu dem eingetragenen Namen eine

beliebige Internetseite ausgewählt und auf einer verfremdeten Tokyokarte mit

einem Punkt verlinkt, den man anschließend noch schwerer wiederfindet als unser

Taxifahrer. Die Autoren wollen auf diese Weise ein Gefühl dafür vermitteln,

dass Netzidentitäten lediglich eine Zuordnung von Daten innerhalb eines

willkürlichen visuellen Schemas sind.

Dennoch bleibt auch diese Analogie zur Großstadt unzulänglich. Der Cyberspace ist kein geometrischer, sondern ein kybernetischer Raum, ein dynamisches System, das alle topographischen Vorstellungen sprengt. Die vielfältigen Bemühungen, diesen raumlosen Raum kartographisch zu erfassen[20], sind lediglich Versuche der

Komplexitätsreduktion zu Orientierungszwecken. Für viele Internet-User macht

aber gerade die Überwindung der Topographien, in denen wir unsere Alltagsexistenz

verorten, das eigentliche Faszinosum aus. Den Urmythos dieser

Transzendenzerfahrung hat William Gibson, der Schöpfer des Wortes Cyberspace,

mit seinem Neuromancer geschaffen.[21] Zwar finden sich auch hier Analogien zur

Großstadt, die aber sogleich wieder als unfassbar in temporale Metaphern

aufgelöst werden: „Grafische Wiedergabe abstrahierter Daten aus den Banken

sämtlicher Computer im menschlichen System. Unvorstellbare Komplexität.

Lichtzeilen, in den Nicht-Raum des Verstands gepackt, gruppierte Datenpakete.

Wie die fliehenden Lichter einer Stadt (...)“. Nicht auf die architektonische

Ordnung der Stadt zielt Gibsons Metaphorik, sondern auf die subjektive

Erfahrung, durch sie hindurch zu navigieren, ihre dreidimensionale Begrenztheit

hinter sich zu lassen: „Im Nicht-Raum der Matrix besaß das Innere einer

beliebigen Datenkonstruktion grenzenlose subjektive Dimension“; der

Konsolen-Cowboy Case schwebt durch „grenzenlose Schluchten des Nichts“, er

gleitet „wie auf unsichtbaren Gleisen durch die Sphären.“

Ein

ozeanisches Gefühl

Kaum weniger paradox als die Rede vom „raumlosen Raum“ der Computernetze sind die Schilderungen der körperlosen Körpererfahrung des Navigators. Einerseits sehnt sich Case nach der Matrix, weil er es nicht länger erträgt, ein „Gefangener seines Fleisches“ zu sein; er träumt davon, „sich mit einem Cyberspace-Deck zusammenzuschließen, so dass sein entkörperlichtes Bewußtsein sich in die reflektorische Halluzination der Matrix projizieren kann.“ Andererseits bedarf es der eigenen Körpererfahrung, um die Entkörperlichung als Thrill zu erleben; konsequent bleibt Gibson bei dieser Doppelperspektive – etwa wenn er schreibt, dass Case „eingesteckt und sich dennoch seines Körpers bewußt bleiben“ kann, oder die Fiktion eines Sensenet konstruiert, die es erlaubt, sich mit der leiblichen Empfindung eines anderen Menschen kurzzuschließen.[22]

Diese Konstruktion ist insofern bemerkenswert, als sie von dem gängigen Erklärungsmuster für das Faszinosum des Online-Seins abweicht. Roy Ascott z.B. sieht in den Computernetzen „die Antwort auf unser tiefes psychologisches Verlangen nach Transzendenz – das Immaterielle, das Spirituelle zu erreichen –, den Wunsch, außerhalb des Körpers zu sein“.[23] Ein derart platonisches Verständnis von Transzendenz bleibt einseitig. Zwar findet es sich in zahlreichen Spielarten von Cybergnosis[24], doch dabei handelt es sich um ein Selbstmissverständnis – unter Umständen mit tragischer Konsequenz, wie etwa im Fall der Internet-Sekte Heavensgate, die sich per Kollektivselbstmord ihrer leiblichen ‘Container’ entledigte, um mit dem vorbeiziehenden Kometen Hale-Bopp auf Himmelfahrt zu gehen.[25]

Das Heraustreten aus dem Körper muss körperlich gespürt werden, wenn es sich nicht um die angestrebte Erfahrung bringen will. Gibson hat diesen motivationalen Kern genauer getroffen als die meisten Autoren des Genres; und das macht seinen Roman zu einem hochgradig realistischen Werk. Die Erlebnisse seines Helden Case gehören keineswegs nur der Sphäre der Science Fiction an. Ein kursorischer Vergleich mit den Schilderungen aus der psychologischen und kulturanthropologischen Literatur über altered states mag genügen, um festzustellen, dass sie zum Grundbestand menschlicher Erfahrungen gehören. So berichtet etwa Sigmund Freud über ein Gespräch mit Romain Rolland, in dem dieser ihm offenbarte, er habe bisweilen ein „Gefühl wie von etwas Unbegrenztem, Schrankenlosem, gleichsam Ozeanischem […] also ein Gefühl der unauflösbaren Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit mit dem Ganzen der Außenwelt“.[26] Freud deutet dieses ozeanische Gefühl, wie es nicht nur in der religiösen Ekstase, sondern auch in Zuständen der Verliebtheit auftritt, als Reminiszenz der frühkindlichen Erfahrung, die sich durch eine innige Verbundenheit zwischen Ich und Umwelt auszeichne.

In allen Kulturen finden wir Techniken zur Herbeiführung solcher Entgrenzungserlebnisse. Autogenes Training, Yoga, Meditation, Hypnose, Trancetanz, Gebet oder Drogenrausch haben gemeinsam, dass sie die räumliche Begrenzung des Körpers durchlässig zu machen, ja aufzulösen scheinen. Die neue Disziplin der Neurotheologie glaubt einer Erklärung solcher Erlebnisse auf der Spur zu sein, da sie anhand von PET-Aufnahmen Meditierender nachweisen kann, dass sich während der geistigen Versenkung die neuronale Aktivität in dem für die räumliche Orientierung zuständigen Hirnareal deutlich verringert.[27] Aber auch diese Befunde wären für sich genommen wenig aussagekräftig, wenn ihnen nicht eine Erklärung an die Seite gestellt wird, die darlegt, warum denn der Verlust der räumlichen Orientierung mit ekstatischen Glücksgefühlen verbunden ist.

Hierzu bedarf es einer Phänomenologie der leiblichen Erfahrung, als deren einflussreichster Vertreter heute Hermann Schmitz zu nennen ist. Schmitz zeigt in detaillierten Analysen von Entgrenzungserfahrungen, „dass keineswegs, wie Max Scheler meinte, Stunden, da wir wie von aller Erdenschwere erlöst zu sein scheinen, darauf hindeuten, dass eine Ichheit ohne 'Durchgang durch irgendwelche Leibgebundenheit' erfasst werden könnte.“[28] Was solche Zustände auszeichnet, ist nicht die Preisgabe der Körperempfindung, sondern die durchaus körperliche Empfindung des Übergangs von Anspannung in Entspannung. Das Raumgefühl stellt sich dabei um: An die Stelle der Wahrnehmung von Enge tritt die Wahrnehmung von Weite. Schmitz spricht von „privativer Weitung“ als Gegentendenz zur „privativen Engung“, um den subjektiven Charakter des eigenleiblichen Spürens, das die objektiven räumlichen Gegebenheiten des Daseins transzendiert, hervorzuheben.[29] Dieser terminologischen Differenzierung lassen sich neurologische Befunde über die unterschiedlichen Formen der Sensibilität für Berührungsreize zuordnen: Körperempfindungen können zum einen als spitz und punktuell, zum anderen als stumpf und diffus wahrgenommen werden. Die erste Variante wird als „epikritisch“ und die zweite als „protopathisch“ bezeichnet.[30] Schmitz resümiert: „Epikritisch ist die ortsfindende, protopathisch die der Ortsfindung entgegenwirkende Tendenz.“[31]

Auch von psychoanalytischer Seite ist diese Polarität anschlussfähig. So unterscheidet Michael Balint zwei Formen des kleinkindlichen Reagierens auf den Verlust des ozeanischen Gefühls im Mutterleib: Die eine sucht das Trennungserlebnis durch ortsfixiertes Anklammern zu kompensieren, die andere durch die Inszenierung der Rückkehr zum Liebesobjekt aus Zuständen des Ortsverlustes. Balint hat hierfür die Begriffe „oknophil“ (abgeleitet aus dem griechischen Verb für „sich scheuen“, „sich anklammern“) und „philobatisch“ (von „springen“, „abheben“) geprägt. Während Oknophile also stets darauf aus sind, die verlorene Ur-Geborgenheit in Situationen der räumlicher Umschlossenheit und der Anklammerung an Liebesobjekte wiederzufinden, suchen Philobaten den Thrill der Preisgabe von Bodenhaftung, wie er sich z.B. beim Achterbahnfahren einstellt – sie beziehen Lustgewinn daraus, sich und anderen zu beweisen, dass sie im Zustand der Getrenntheit leben können. Erlebnisse von Entgrenzung und Ortsungebundheit lösen daher unterschiedliche Reaktionen aus: Wo der eine Typ die „leeren Räume“ fürchtet, genießt der andere die „freundlichen Weiten“.[32]

Ornithologen mögen bezweifeln, ob diese Grunddispositionen nur für den Menschen gelten; kennen sie doch aus der Vogelwelt den analogen Unterschied von Nesthockern und Nestflüchtern. Können wir vor dem Hintergrund der genannten Unterscheidungen entsprechend auch von Netzhockern und Netzflüchtern sprechen? Die Schwierigkeit dieser Übertragung zeigt sich schon daran, dass wir ein ausgeprägtes Philobatentum just bei denjenigen finden, die nicht aus dem Netz, sondern in das Netz flüchten. Freilich gibt es auch oknophile Netzbewohner, die sich eine kuschelige Homepage basteln und bei Google bevorzugt nach dem eigenen Namen suchen, um sich zu vergewissern, dass sie in den Weiten des Cyberspace nicht verloren sind. Doch der Trend zum Ego-Surfing[33] ist bereits in einer Umkehr begriffen. Wie im televisionären Netz des Realraums so gilt auch im telematischen des Cyberspace: Wo jeder mühelos zur öffentlichen Person werden kann, wird Selbstveröffentlichung unattraktiv.

Das erste Unternehmen zur Entsorgung der eigenen Homepage hat bereits eröffnet: Mit dem Slogan DUMP YOUR TRASH bieten die Netzkünstler Joachim Blank und Karl Heinz Jeron einen Service an, der die Indexseite der eigenen URL so verformt, dass sie aussieht wie die Überreste eines Autos, wenn es aus der Schrottpresse kommt. Als ironisches Memento privativer Engung kann man sich das Schrumpelpaket dann noch als analogen Grabstein in Marmor skulpturieren lassen.[34] Cyberpunks legen keinen Wert auf eine derart versteinerte corporate identity. Sie genießen die ‘freundlichen Weiten’ des Web, in denen sie sich anonymisieren, dislozieren, dissoziieren.

Aber ist es nicht ein

Selbstwiderspruch, hinter einem Terminal oder in einer Cave zu hocken,

um philobatischen Neigungen nachzugehen? Wäre nicht der ein echter

Netzflüchter, der ohne Verkabelung leben kann? Ist also die als Netzflucht

verstandene Flucht ins Netz nicht doch nur eine larvierte Oknophilie? Um

das zu entscheiden, müssen wir uns, den erwähnten Kriterien entsprechend, näher

ansehen, welche leiblichen Erfahrungen privativer Weitung mit der

Cyberspace-Technologie möglich sind und welche nicht.

Immersionen

Wenn wir abermals Gibsons Neuromancer zum Maßstab nehmen, dann kommen den darin geschilderten Erfahrungen beim heutigen Stand der Technik solche Installationen am nächsten, die immersive Virtual Environments bereitstellen: Wer Datenhelm und -Handschuh überzieht oder eine Cave mit Shutterbrille und Laserpointer betritt, bekommt das Gefühl vermittelt, in eine 3-D-Projektion eintauchen zu können; die Grenze zwischen dem Realraum seiner körperlichen Anwesenheit und dem Schattenreich der virtuellen Realität wird durchlässig, ja scheint zu verschwinden, was in der Tat Zustände privativer Weitung hervorrufen kann.

Eine ganz wesentliche

und bislang viel zu wenig beachtete Unterstützung erfährt das Immersionserleben

durch eine entsprechende Soundcharakteristik.[35] Denn Klänge sind dem ‘ozeanischen Gefühl’

erheblich näher als Bilder – sie werden bereits im Fruchtwasser des Mutterleibs

wahrgenommen und wecken entsprechend sehnsuchtsvolle Erinnerungen.[36] Eine

Installation, die den Wortsinn des ‘Eintauchens’ geradezu buchstäblich

erfahrbar macht, ist das interaktive Virtual Environment Osmose von Char

Davies aus dem Jahr 1995.[37] Der Besucher trägt hier zusätzlich zu Datenhelm

und -Handschuh einen Brustgürtel, der die Atembewegung registriert: Holt man

Luft, schwebt man an die virtuelle Oberfläche, atmet man aus, bewegt man sich

nach unten. Ein ruhiger, meditativer Atemrhythmus wird also per Biofeedback

ankonditioniert und soll ein tranceartiges Befinden hervorrufen. Die

leidenschaftliche Taucherin Davies hat aus der technisch bedingten Not gering

auflösender Bewegungsbilder eine Tugend gemacht: Sie gestaltete ihr Environment

in der Art einer diffusen Unterwasserlandschaft unter Hinzufügung von

entsprechenden Sounds. Deren Unschärfe verringert nicht, sondern erhöht die

Authentizitätsfiktion.

Hyperrealismus

als Utopieverlust

Mit wachsender Rechenleistung versuchen Immersionstechniker, die Bildübertragung der Alltagswahrnehmung anzunähern.[38] Das diesbezüglich aufwendigste Projekt ist die National Tele-Immersion Initiative (NTII), die unter Beteiligung von drei US-amerikanischen Universitäten an der Realisierung des sogenannten Internet 2 arbeitet: Dank hochauflösendem Echtzeitrendering und superschnellen Datenleitungen wird es möglich, Telepräsenzen in die eigene Arbeitsumgebung zu ‘beamen’. Die utopischen Hoffnungen, die sich ursprünglich mit diesem Projekt verbanden, stellten selbst das Holodeck aus der Startrek-Serie in den Schatten.[39] Jaron Lanier, als Ex-Hippie und Musiker bestens vorbereitet für seinen neuen Posten als Direktor der NTII, sah denn auch zunächst in der avancierten Immersionstechnik nichts weniger als die Aufhebung individueller Grenzen zugunsten einer kollektiven privativen Weitung: „Die virtuelle Realität wird ein gemeinsames, mystisches Gefühl zurückbringen, das bislang jede Zivilisation geprägt hat, die vor dem Patriarchat existierte.“[40]

Mit zunehmender Anstrengug zur Umsetzung dieser Utopie scheint sich diese aber gründlich gewandelt zu haben: „Die stärkste Erfahrung einer virtuellen Realität hat man“, sagt derselbe Lanier später, „wenn man aus ihr herausgeht. Denn nach dem Aufenthalt in der Realität, die man selbst gemacht hat, mit allen Beschränkungen und der darin liegenden relativen Geheimnislosigkeit, erscheint einem die Natur wie Aphrodite persönlich.“[41] Was ist zwischen den beiden Zitaten geschehen? Warum hat sich das Votum für eine Flucht ins Netz in eines für die Flucht aus dem Netz verwandelt?

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass sich technische Utopien mit zunehmender Realisierung in ihr Gegenteil verkehren.[42] Im Fall der Immersionstechnik aber liegt das nicht nur an der üblichen Beschneidung aufs Machbare. Ganz im Gegenteil: Es ist keineswegs, wie häufig angenommen wird[43], die Perfektibilität der Simulation, die den Immersionsgrad erhöht. Eine virtuelle Realität, die unserer Alltagswahrnehmung vollkommen gliche, wäre nicht weniger und nicht mehr aufregend als diese selbst. Was darüber hinausgeht, das Erlebnis des Eintauchens in eine Augmented Reality, leistet die imaginative Eigenaktivität des Rezipienten. Und diese bekommt just dann ihre Chance, wenn sie nicht durch hyperrealistische Szenarios arbeitslos gemacht wird. Nicht das ‘täuschend Echte’ bewirkt das Faszinosum einer VR-Installation, sondern das Eintauchen in den Bildnebel, die physisch erfahrbare Durchlässigkeit des Imaginären, die Kopräsenz von Wirklichem und Unwirklichem.

Nicht Hyper-, sondern Hypo-Realismus also ist es, was den User veranlaßt, die fehlende Konkretion durch seine eigenen Seh- und Hörphantasien zu ergänzen und dadurch energetisch aufzuladen. Aus der Ästhetikgeschichte ist es seit langem bekannt, dass Unbestimmtheit die evokatorische Wirkung von Kunstwerken erhöht: Leerstellen in der Literatur, Sfumato in Landschaftsbildern oder Allusionen in der Musik sind probate Mittel, um die Imagination des Rezipienten zu aktivieren.[44] Dieselben Wahrnehmungsgesetze gelten für die elektronische Datenpräsentation. McLuhan unterschied entsprechend „heiße“ und „kalte“ Medien, je nachdem, wieviel sie dem Rezipienten zu ergänzen übrig lassen.[45] (Dass er ausgerechnet das Fernsehen zu den „kalten“, phantasieanregenden Medien zählte, ist einem Gerücht nach darauf zurückzuführen, dass er nur ein sehr schlechtes Schwarzweiß-Gerät besaß.) Es ist also nicht die Vollständigkeit, sondern just die Lückenhaftigkeit der Darbietungen, die das Erlebnispotential einer immersiven Installation freisetzt.

Von diesem

Erlebnispotential rückt die NTII mit jedem ihrer Fortschritte weiter ab. Die

zunehmend detailgetreuen Bilder verengen den Wahrnehmungsraum, machen ihn

undurchlässig. Dazu passt die Aufgabenstellung: Um eine Person in Echtzeit so

zu ‘rendern’, dass sie an einer Remote-Location erscheinen kann, muss

sie sich relativ ortsfest den sie umgebenden Kameras präsentieren. Die einstige

Vision vom Flug durch die unendlichen Weiten der Virtuellen Realität ist im

Teleconferencing per Internet 2 auf den Bewegungsradius einer Schreibtischecke

geschrumpft. Das Körpergefühl wird nicht entgrenzt, sondern diszipliniert, auf

einen minimalen Bewegungsradius reduziert. Die philobatische Utopie der

Immersion ist damit zum oknophilen Spießerglück verkommen: Man setzt sich mit

der Telepräsenz in dieselbe Stube; und wenn das virtuelle Gegenüber mal nicht

zuhause ist, wird sein Zimmernachbar gerne dessen virtuellen Kaktus gießen.

Quelle: Edition Inkognito Berlin 2002.

Eine parallele Entwicklung läßt sich im PC-Bereich beobachten. Die ersten MUDs und MOOs forderten aufgrund ihrer Beschränkung auf reine Textübertragung von den Teilnehmern ein hohes Maß an Vorstellungskraft. Damit ging ein intensives Gefühlsleben einher, was sich am deutlichsten am Phänomen der Online-Verliebtheit zeigt, die bisweilen stärker empfunden wird als im Real Life – und in der Konkretion eines Blind Date meist ihr entsprechend jähes Ende findet. Mit der Einführung grafischer Navigationsumgebungen zu Beginn der achtziger Jahre wurde die aus imaginativen Ergänzungsleistungen resultierende innere Animiertheit der Beteiligten zugunsten der äußeren Animationstechniken der Bildschirmpräsentationen mehr und mehr zurückgedrängt. Der generelle Trend zu ‘intuitiven Interfaces’[46], insbesondere aber die Computerspieltechnik und -dramaturgie haben mittlerweile eine Reihe von Verfahren entwickelt, die das selbstvergessene Eintauchen in virtuelle Realitäten begünstigen[47]: Mit suggestiven Intros, audiovisuellen Atmosphären und Ego-Perspektiven wird das Schwellenbewusstsein zwischen Virtual Reality und Real Life abgebaut – Brenda Laurel spricht diesbezüglich vom „vanishing interface“.[48]

Doch ein Blick auf die Pose eines Computerspielers vor seinem Terminal genügt, um zu erkennen, dass mit zunehmendem Schwellenabbau nicht etwa privative Weitung, sondern privative Engung herbeigeführt wird: Ein Tomb Raider-Abenteurer etwa mag als Lara Croft durch Seen tauchen, über Häuserschluchten springen und wilde Zweikämpfe bestehen – während er in verkrampfter Pose, seines Körpers völlig unbewusst, an der Tastatur hockt. Die Identifikation mit dem Spielgeschehen wird erkauft durch Preisgabe des eigenleiblichen Spürens.

Wozu das im Extremfall führen kann, zeigt der Computerspieler von Erfurt, der zum Amokläufer wurde – nicht weil er die Gewaltszenarios von Counter Strike nachstellte, wie das konservative Feuilleton argwöhnte, sondern weil er aufgrund einer selbstvergessenen Immersion, die ein Symptom seiner Internet-Sucht[49] war, den Bezug zum eigenen Gefühl und damit zur Welt verlor – einen Bezug, den er in seiner gedemütigten Lebenssituation dringend benötigte. „Ich möchte einmal, dass mich alle kennen und dass ich berühmt bin“, sagte er einmal zu einer Mitschülerin.[50] Doch eben diesen Wunsch nach Außenwirkung konnte er als ein seiner selbst unbewusster Oknophiler offenbar nur noch in einem Desperado-Akt der Überkompensation ausleben. Dass er sich dabei an die Dramaturgie seiner Computerspiele hielt, ist nur ein kontingenter Ausdruck einer extremen privativen Engung, der die Fähigkeit zur Imagination eigener Entfaltungsspielräume abhanden gekommen war.

Wie eingangs dargelegt, bieten die Computernetze durchaus solche Entfaltungsspielräume, aber die Maschen werden enger. Auch dazu trägt paradoxerweise die zunehmende Ausdifferenzierung der Darstellungs- und Interaktionsmöglichkeiten bei. Denn diese erhöht die Genauigkeit nutzerbezogener Daten, die für Überwachungszwecke abgeschöpft werden können. Cookies, 'Trojanische Pferde' und andere Tracking-Devices spähen heute bereits im großen Stil Festplatten aus – sei es, um Userprofile zu erstellen (Amazon: „Andere Bücher, die ihnen gefallen könnten...“), um lizensierte Software zu schützen („Eine Kopie dieses Programms befindet sich bereits im Netz...“), oder um E-Mails auf verdächtige Inhalte zu beschnüffeln, wie es das FBI mit dem Programm Carnivore praktiziert.[51] Und letztlich lassen sich auch die Offline-Aufenthalte der Netzteilnehmer weit besser lokalisieren als der Tokyo-Vergleich von Blank und Jeron Glauben macht. Denn just die Suggestion der Adresslosigkeit verdankt sich einer numerisch exakten und eindeutigen Adressierung der Netzteilnehmer, die das Transfer-Kontroll-Protokoll benötigt, um seinen Dienst ausüben zu können. Mit gängigen Applikationen wie What Root oder whois lässt sich der numerische Code leicht in Orts- und Personenangaben übersetzen. Wer sich also dem Netzwerk der optischen Observateure durch einen Tauchgang ins Netz der elektronischen Datenübertragung zu entziehen sucht, der wird mit jeder Schwimmbewegung um so fester umgarnt. Und genau das macht iSee zu einer ungewollt zynischen Installation: Das Internet – Kontrollarchitektur katexochen – als Anlaufstelle für Anonymitätssuchende anzubieten, heißt nichts anderes, als diejenigen, die auf ihren Wegen unerkannt bleiben wollen, dazu aufzufordern, sich vorher bei den Überwachungsorganen schriftlich anzumelden. Denn für Hacker ist es ein Leichtes, das Logfile des entsprechenden Servers auszulesen.

Internet-Skeptiker wie

Lawrence Lessig sehen sich durch solche Tendenzen in ihrer Vermutung bestärkt,

dass das Netz keineswegs so frei sei, wie die Netizens es sich erträumen,

sondern ein zunehmend effektiver Mechanismus zur Kontrolle des Privatlebens.[52] Und James W. Moore, der in seinem unlängst

erschienenen Buch The Internet Weather den Schutz der Privatsphäre zu

den gefragtesten Gütern der Zukunft erklärt, stellt fest: "Wir werden alle

ein bisschen so wie Popstars, die quasi nichts mehr verheimlichen können, weil

hinter jedem Busch ein Paparazzo lauert."[53]

Selbstaufmerksamkeit

Von solcher Skepsis zeugt auch das Motto der diesjährigen Ars Electronica. Es heißt UNPLUGGED, und Kurator Gerfried Stocker erklärt dazu, es gehe „von der Faktizität einer global vernetzten Welt aus, der sich auch fern der dominanten Kapitaltriade USA-Europa-Japan niemand entziehen kann (...) UNPLUGGED stellt sich somit auch unserem eigenen Unvermögen, eine Vernetzung mit 'den Anderen' über die Ausübung und Wahrung unserer Einflußsphären hinaus einzugehen.“[54] Das Netz wird also nicht mehr, wie in den Zeiten des Internet-Hypes, als Medium einer konnektiven Ausweitung angesehen, in deren „freundliche Weiten“ sich das individuelle Selbst auflösen und mit dem Kollektiv vereinigen kann, sondern als Ort der Durchsetzung von Hegemonialbestrebungen, die den einzelnen gefangen nehmen.

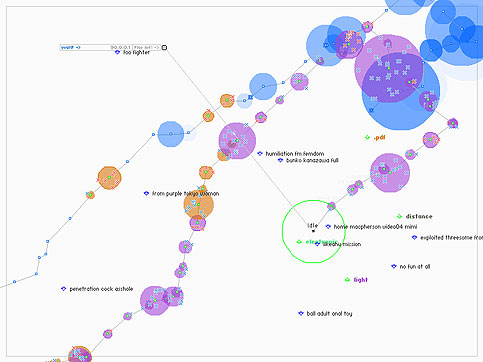

Die Konsequenz ist freilich nicht, dass man nun in Linz den Netzstecker ziehen zu müssen meinte. Das Ars Electronica-Motto verstand sich vielmehr als Aufforderung, mit den Mitteln des Internet seine inkludierenden Tendenzen zu konterkarieren. Folglich wurden Projekte prämiert, die die vorhandenen Kontrollmechanismen als solche zur Anschauung bringen – frei nach Hegels Erkenntnis: Eine Grenze als Grenze erkennen, heißt sie überwinden. So ging die goldene Nica in der Kategorie Net Vision/ Net Excellence an Carnivore von Alex Galloway.[55] Die Installation, die auf der FBI-Software zur Überwachung des Online-Verkehrs basiert, macht den Datenfluss in einem Netzwerk mithilfe von frappierend schönen Flash-Animationen sichtbar. Dadurch wird der technische Vorgang der Überwachungsfunktion in eine ästhetische Distanz gerückt, die es dem User ermöglicht, die Spuren seiner eigenen Aktivitäten zu betrachten. Selbstaufmerksamkeit tritt an die Stelle selbstvergessener Immersion.

Ein derart reflexives Interface bietet auch das Projekt Minitasking der Gruppe Schoenerwissen, das mit dem Award of Distinction Net Excellence ausgezeichnet wurde.[56] Es basiert auf Gnutella, einem von Napster inspirierten Peer-to-Peer-Protokoll für gegenseitige Dateizugriffe. Wie Carnivore, so stellt auch Minitasking die Aktivitäten in einem Netzwerk visuell dar – als bubbles, deren Farbe und Größe je nach Inhalt und Datenmenge variiert. Die Schönheit der dabei entstehenden Gebilde zeigt sich somit als des Schrecklichen Anfang: der topographischen Fixierung des eigenen Verhaltens.

In einem früheren Projekt der Gruppe namens average werden auch Gemütszustände abgefragt. Etikettierungen des Nutzerverhaltens wie „satisfied“, „spontaneous“ oder „horny“ sprechen zugleich voyeuristische Neigungen an und machen ironisch nachvollziehbar, was professionelles Überwachungspersonal an seinem Job fasziniert.

Gerade durch die Rückspiegelung des eigenen Nutzerverhaltens vermögen diese Arbeiten die Fesselungen aufzulösen, die von einer entkörperlichten Immersion unmerklich gebildet werden. Das Modell hierfür lässt sich ebenfalls schon in Gibsons Neuromancer finden: Gefangen in einer holographischen Computerprojektion, kann Case sich aus dieser just in dem Moment befreien, als er wieder seine eigenen Hände an der Konsole zu spüren beginnt.[57]

Selbstaufmerksamkeit

also ist der Königsweg, um in die „freundlichen Weiten“ der Entselbstung

vorzudringen. Dieser Weg ist von reflexiven Formen der

Informationsvisualisierung, wie etwa den Gedächtnistheatern, historisch

vorgezeichnet und findet auch in der Computermoderne seine Fortsetzungen.[58] Der Trend freilich geht in die entgegengesetzte

Richtung. Und während die Truman-Show damit endet, dass der Held

schließlich die Tür findet, die ihn aus dem Studiokäfig in die reale Welt

hinausführt, bieten die immersiven Internet-Portale lediglich einen

„phantomatischen Trick“ – Stanislaw Lems Umschreibung für einen Ausweg, der nur

zum Schein einer ist und dadurch die Befangenheit in der Illusion verstärkt.[59] Gewiss wäre es paranoid, hinter jeder Verlockung

nach draußen, ins Freie, eine solche Falle zu vermuten. Aber auch Paranoiker

werden bisweilen verfolgt.

[1] Vielfältige Anregungen zu diesem Essay verdanke ich Studierenden des Medienstudiengangs an der Universität Siegen, die sich in den folgenden Erwähnungen hoffentlich wiedererkennen.

[3] Es handelte sich um eine Aktion des australischen Videokünstlers Denis Beaubois, die mit dem Medienkunstpreis 2001 prämiert wurde (db.swr.de/imkp/contest.out1?p_lw=g&p_kwid=409).

[4] Wie weit diese Technik bereits entwickelt ist, offenbart eine Aktion der Polizei von Tampa (Florida): Aus den rund hunderttausend Zuschauern, die zur Superbowl ins Stadion gekommen waren, filterte sie per Face-Recognition neunzehn Kriminelle aus, die an Ort und Stelle festgenommen werden konnten (www.wired.com/news/politics/0,1283,42353,00.html).

[5] Vgl. www.wired.com/news/politics/0,1283,45950,00.html und www.wired.com/news/technology/0,1282,42317,00.html.

[6] Die Info-Seite von iSee betont denn auch die Ineffektivität von Überwachungskameras, etwa zur Terrorismusbekämpfung, die lediglich einen Vorwand für den Nebeneffekt des Abbaus bürgerlicher Freiheiten liefere. Eine Untersuchung belegt zudem, dass eine von zehn Frauen aus voyeuristischen Motiven von männlichen Kamera-Operatoren fokussiert bzw. fotografiert wurden (www.appliedautonomy.com/isee/info2.html).

[7] „Je est un autre“ – so die berühmte Formel Rimbauds, auf die sich Lacan bezieht (Das Seminar Buch II; Olten 1978, S. 14).

[8] Vgl. hierzu ausführlich: Anke Bahl: Zwischen On- und Offline. Identität und Selbstdarstellung im Internet, München 1997.

[9] Scott Bukatman: Terminal Identity: The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction; Durham 1993

[10] Nachzulesen in: Allucquère Rosanne Stone: The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age; Cambridge (Mass.) 1995, Kap. 3.

[11] Vgl. Lorena Hecker/Marc-Oliver Holzapfel/Elke Strunk: Avatars. Mediale Präsentation, Siegen 2002 (141.20.150.19/pm/Leh/U_05_Material/U_05_M_08/Hecker_ua/Avatars.htm).

[12] Vgl. Ian Hacking: Multiple Persönlichkeiten. Zur Geschichte der Seele in der Moderne; München 1996.

[13] Vgl. Stone, a.a.O., Kap. 2.

[14] Vgl. Anke Bahl: Spielraum für Rollentäuscher. In: c't 8 (1996), S. 94–100, hier S. 96. – Vgl. auch den ähnlich gelagerten Fall des Avatars Headhunter Chieftain, der Sex mit Kinder-Avataren hatte: Detlef Borchers: Eine Welt wie jede andere. In: Pl@net 5+6 (1996), S. 22-28, hier S. 24.

[15] Sherry Turkle: Leben im Netz. Identität in Zeiten des Internet; Reinbek bei Hamburg 1997.

[16] Christian Geyer: Ist das Gehirn ein unbemanntes Raumschiff? In: FAZ, 8.6.2002, S. 43.

[17] Bahl, Zwischen On- und Offline, a.a.O., S. 83.

[18]Herbert Marshall McLuhan: Die magischen Kanäle (Understanding Media); Düsseldorf Wien New York Moskau 1992, S. 294.

[20]Vgl. Martin Dodge/ Rob Kitchin: Mapping Cyberspace, London New York 2001.

[21] Vgl. Maurice Hein/Sascha Simons: William Gibsons Neuromancer. Mediale Präsentation; Siegen 2002 (141.20.150.19/pm/Leh/U_05_Material/U_05_M_02/Hein_Simons/).

[22] William Gibson: Neuromancer, 10. Aufl. München 2000, S. 76, 14, 95 u. 91.

[23] Roy Ascott: Gesamtdatenwerk. Konnektivität. Transformation und Transzendenz. In: Kunstforum 103 (1989), S. 100–109, hier S. 100f.

[24] Peter Lamborn Wilson: CyberGnosis™. In: Klaus Peter Dencker (Hrsg.): Labile Ordnungen. Dokumentation des Symposiums INTERFACE 3 Hamburg 1996.

[25] Vgl. vom Vf.: www.heavensgate.com – Virtuelles Leben zwischen Eskapismus und Ekstase. In: Paragrana 6 (1997), H. 1: "Selbstfremdheit", S. 129–147 (Online:141.20.150.19/pm/Pub/A_16.html).

[26] Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur. In: Studienausgabe Bd. IX; 5. Aufl. Frankfurt am Main 1989, S. 193–270, hier S. 197.

[27] Eugene G. D'Aquili/Andrew B. Newberg: Liminality, Trance and Unitary States in Ritual and Meditation. In: Studia Liturgica 23, 1 (1993), S. 2–34.

[28] Hermann Schmitz: System der Philosophie, 5 Bde. Bonn 1964–80; Bd. II/2, S. 30.

[29] Ebenda, S. 29ff.

[30] Henry Head: The afferent nervous system from a new aspect. In: Brain 28 (1905), S. 99–115. Heads Annahme, dass hierfür getrennte nervöse Leitungen verantwortlich seien, ist zwar inzwischen widerlegt; das ändert aber nichts an der phänomenologischen Triftigkeit seiner Befunde.

[31] Schmitz, a.a.O., Bd. II/1, S. 143.

[32] Michael Balint: Angstlust und Regression. Ein Beitrag zur psychologischen Typenlehre, Stuttgart 1960, S. 22 u. 64.

[33] Vgl. Steffen Kopetzky: Ich muss mich finden. In: Die Zeit, 23.5.2002, S. 51f.

[35] Vgl. Wim Roegels: Acoustic Cyberspace. Mediale Präsentation; Siegen 2002

(141.20.150.19/pm/Leh/U_05_Material/U_05_M_09/Roegels/index.htm).

[36] Vgl. vom Vf.: Déjà entendu. Zur historischen Anthropologie des erinnernden Hörens. In: Günter Oesterle/Lothar Schneider (Hrsg.): Déjà Vu; München 2002 (im Druck) (Online: 141.20.150.19/pm/Pub/A_47.html).

[38] Zur Geschichte der Immersionstechnik und ihrer fiktiven Fortschreibung vgl. Christian Hensel/ Mathias Herda/Daniel Hufschlag: Immersionen in der Science Fiction. Mediale Präsentation, Siegen 2002 (141.20.150.19/pm/Leh/U_05_Material/U_05_M_07/Hensel_ua/).

[39] Vgl. Tobias Kohler/Kristian Kunow,: Die National Tele-Immersion Initiative. Mediale Präsentation, Siegen 2002 (141.20.150.19/pm/Leh/U_05_Material/U_05_M_10/Kohler_ua/Kohler_Kunow.html). Zum Holodeck vgl. die Anwendung von Tatjana Fuchs und Florian Szigat (141.20.150.19/pm/Leh/U_05_Material/U_05_M_AP/Fuchs_ua/Holodeck.htm).

[40] Älteres Zitat, aufgegriffen in: Der Spiegel 12 (2001), S. 190.

[41] Jaron Lanier: Interview mit Adam Heilbrun. In: Manfred Waffender (Hrsg.): Cyberspace. Ausflüge in virtuelle Wirklichkeiten, Reinbek 1991, S. 67–89, hier S. 86.

[42] Vgl. Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung (1938–47), 3 Bände, Frankfurt am Main 1982, Kap. 37.

[43] Vgl. die Interaktivitätsmatrix in Wulf R. Halbach: Interfaces. Medien- und kommunikationstheoretische Elemente einer Interface-Theorie, München 1994, S. 173.

[44] Vgl. vom Vf.: Die Gedächtniskunst und das Gedächtnis der Kunst. In: Paragrana. Internationale Zeitschrift für historische Anthropologie 9 (2000), H. 2: Inszenierungen des Erinnerns, S. 191–214 (Online: 141.20.150.19/pm/Pub/A_34.html).

[45] McLuhan, a.a.O., S. 35ff.

[46] Vgl. Simon Ruschmeyer: Immersionen im Alltag. Über die Desktop-Metapher und intuitive Interfaces. Mediale Präsentation, Siegen 2002 (141.20.150.19/pm/Leh/U_05_Material/U_05_M_09/Ruschmeyer/).

[47] Sonja Henkel/Julia Kemper/Fabian Kockartz/Regina Kraft: Immersionsangebote im Spielesektor. Mediale Präsentation, Siegen 2002 (141.20.150.19/pm/Leh/U_05_Material/U_05_M_08/Henkel_ua/Spiele.htm).

[48] Brenda Laurel: Computers as Theatre, Reading (Mass.) 1991, S. 204.

[49] Vgl. Sarah Schumann/Marco Sticka/Christopher Uhl: Internet-Sucht. Mediale Präsentation; Siegen 2002 (141.20.150.19/pm/Leh/U_05_Material/U_05_M_07/Schumann_ua/Sucht.htm).

[50] Berliner Zeitung, 27./28.4.2002, S. 3.

[52] Lawrence Lessig: The Future of Ideas. The Fate of the Commons in a Connected World, New York 2001.

[53] In: Die Zeit, 29.5.2002, S. 24f.

[57] Gibson, a.a.O., S. 338.

[58] Vgl. die Installation von Dörte Barsch, Benjamin Mangold und Simon Ruschmeyer unter 141.20.150.19/pm/Leh/U_06_Material/U_06_M_11/MTG/mtg.swf.

[59] Stanislaw Lem: Probleme mit der Phantomatik. Noch ist die Virtuelle Realität nicht wirklich immersiv. Online: www.heise.de/tp/deutsch/kolumnen/lem/2363/1.html. – Die Grundlagen der "Phantomologie" entwickelte Lem in seinem Buch Summa technologiae, Frankfurt am Main 1981, Kap. VI.